11月3日,九江學院機械學院學子在機械樓開展詩詞誦讀活動,以詩言志,以歌詠言,緬懷我校名譽校長、華中科技大學原校長楊叔子院士,銘記叔子先生“一鑒清漣育夏魂”的崇高風范和赤子情懷。這是在叔子院士離開我們一周年之際,機械學院組織開展的“承志機械強國夢”主題教育實踐活動。

今天,我們一起來回顧楊叔子院士作為科學家、教育家的經歷和故事,從中汲取愛黨愛國、砥礪奮進的精神力量。

一、戰(zhàn)亂中背井離鄉(xiāng)

1937年,抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)。次年,由波田支隊和106師團混雜的侵華日軍溯江而上,向九江城區(qū)逼近。在距離城區(qū)不到30公里的湖口縣雙鐘鎮(zhèn),一位氣宇軒昂的中年人將全家數(shù)口召集到一起,語氣凝重地宣布:現(xiàn)在,我們要外出逃難了。我們是炎黃子孫,決不做日本鬼子的順民!絕不當亡國奴!

一個四歲的孩子,緊緊依偎在中年人的懷里,仰著頭似懂非懂地聽著,也學著大人們的樣子用力點著頭。那次逃難,讓他從此懂得:“國家興旺,家自興旺;國家衰亡,家難保全”!

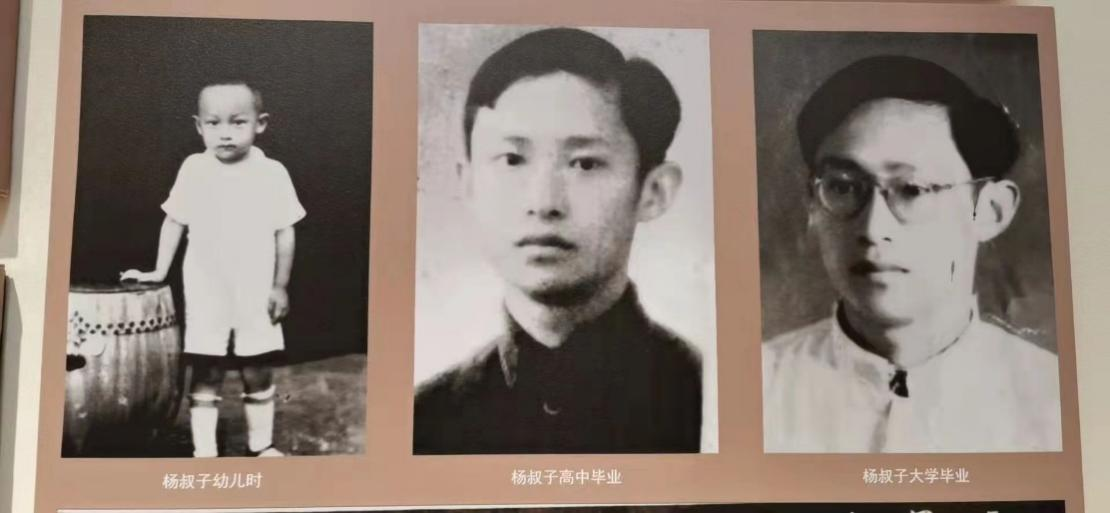

正在講話的中年人,是民主革命先驅、“二次革命”秘書長楊庚笙(1869—1955),著名的江西“討袁檄文”便出自他的筆下。那個四歲的孩子,便是楊庚笙之幼子—楊叔子先生。

1933年9月5日(農歷七月十二),叔子先生出生于煙波浩渺的鄱陽湖畔一個叫“湖口”的美麗小縣城。兄弟姊妹6人,他排行第五。“一線穿珠,秀才楊家”是當?shù)貙ζ浼易宓馁澴u,說的是楊家先祖自宏高公明代任職湖口教諭,歷經十五代,代代輩有人(秀)才出,成為遠近聞名的書香世家、名門望族。

二、逃難路上曲折求學

戰(zhàn)亂貫穿了先生的整個童年。自1938年從湖口逃出,一路輾轉,經武寧、南城、石街,直到1940年逃難至撫州黎川縣,才暫且安定下來,在這里偏安一隅至抗戰(zhàn)勝利。一路顛沛流離,父親對孩子們的啟蒙和教育卻始終沒有間斷。打從5歲起先生便在父親指導下認字,咿咿呀呀地誦讀古書,他的學前教育全是一本本的經書典籍。直到9歲入私塾學習,已遍讀《四書》《詩經》《書經》,至于唐詩三百首與百篇古文更是張口便來,爛熟于心。

在黎川暫定下來后,父親將他送進住處附近的私塾學習。由于私塾教學無法跟上時代步伐,學了一年左右,1943年9月,私塾老師涂壽山將他引薦至黎川縣第一區(qū)小讀高小。

當時小學分初小、高小,初小是四年,高小是兩年。由于國學功底扎實,先生一入學就跳級念高小。語文當然是呱呱叫,歷史也是叫呱呱,但“算術”卻把先生難住了:因為之前壓根兒就沒接觸過,用先生的話說,就是:“加法馬馬虎虎,減法迷迷糊糊,乘法稀里糊涂,除法一竅不通。”生性有股子鉆勁的他,此后無論是走路、吃飯、睡覺甚至做夢都在演練加減乘除。當終于悟出來其中的道道,數(shù)學,不僅不再是難關,相反卻引起了他極大的興趣,孜孜以求,后來竟成了最強的科目之一。

先生僅用一年時間便完成了小學教育,1944年9月跳級進入江西中學讀初一。所說的江西中學,是為了避開日寇,由南昌輾轉南城,再遷到黎川的一所中學。

抗戰(zhàn)勝利后的1945年10月,12歲的先生跟隨父母返回故鄉(xiāng)湖口,在此念完初中。隨后考入九江同文中學讀高一。先生至今念念不忘那次入學考試“歷險記”:由于初中偏科,考試成績出來,語文、數(shù)學、英語幾近滿分,化學、物理卻考得非常糟糕,遠未及格。學校考官經過反復討論,認為語、數(shù)、外考得這么好,化學、物理怎么會差呢?肯定事出有因,絕不能放棄這棵好苗子!錄!

經此一役,先生意識到偏科的危害性,入學后,狠下苦功,惡補理化,終于用成績證明了自己:高一上學期成績總平均分在全班六七十人中排名第二,與第一名僅有兩分之差。次年四月,叔子先生隨全家去了南昌就學。不到一年的同文中學學習,同文“讀好書,做好人”的校訓令他終生難忘。他后來在文章中還表示,為什么辦學、辦什么學、怎么辦學,都包含在這“讀好書,做好人”六個字之中。

三、愛情小插曲

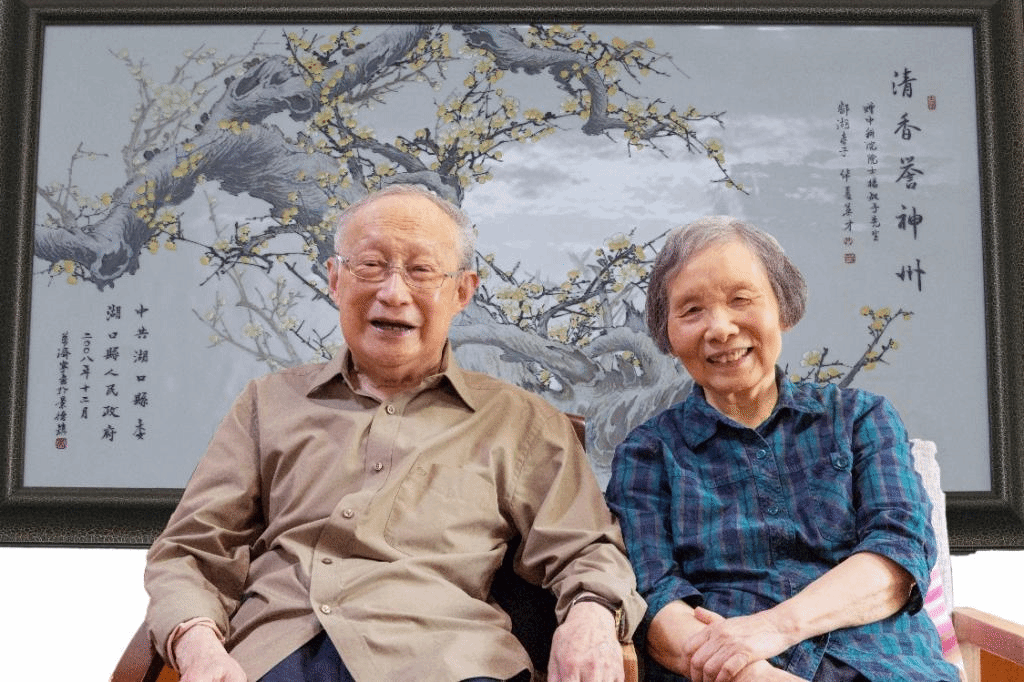

1949年9月,一路“學霸”的叔子先生轉至南昌一中讀高二,結識了同年級的徐輝碧。“那時我剛滿16歲,也不知什么是愛情,但實際上,當時已播下了經風歷雨的愛情種子”,先生深情地回憶道。高中畢業(yè)后,叔子先生考入武漢大學工學院機械系(后并入華中工學院),徐輝碧先參軍,后考入北京大學化學系,兩個新中國的青年各自專注于自己的事業(yè),歷經十多年愛情長跑,終于在1960年初叔子先生受華中工學院委派出差北京期間,兩人牽手正式領證結婚。新娘當時工作單位北京化工研究院的一間小屋權作婚房。1月23日那天,原本最具儀式感的新婚“鬧洞房”因冰雪覆蓋的北京全城停電,阻攔了所有親朋好友的腳步,讓他倆意外獨享了溫馨簡樸的“二人世界”。為紀念這個特殊的日子,先生專門賦詩一首:“驚鴻一舞十年思,圓缺陰晴無間時。此夕鶼鶼終比翼,同心同結永同枝”。

楊叔子院士和徐輝碧教授

與先生相濡以沫半個多世紀的徐輝碧教授,不僅是賢內助,也是無機化學領域的專家,1962年由北京化工研究院調入華中工學院任教。1983—1987年,在華中理工大學任教授,兼任化學系主任、理學院副院長。1999—2003年任生命學院院長。

四、讀好書與做好人

1956年4月,叔子先生因成績優(yōu)異被華中工學院提前留校,旋即派往哈爾濱工業(yè)大學進修。哈工大蘇聯(lián)專家云集,在校學生俄文水準很高,一小時能看一、二十頁俄文專著,而先生雖然已是華中工學院學生中俄文的佼佼者,但一小時僅僅只能看十行,相比之下,差距甚大。沒有捷徑,只有“拼”!于是吃飯念,走路念,等車念,甚至進衛(wèi)生間都在念。有一次先生跟舍友說去郵局寄信,將信放入大衣口袋,便出了門。一路念俄文,到了郵局在念,投郵時在念,返回時一直念進宿舍。舍友問:“去哪兒啦?”“寄信呀”“寄信?信不還在你口袋里?”低頭一看,信果真還斜插在口袋里,他迷惑不解:“確實往郵筒里投東西了,沒投信,那投的是什么?”直到如今,郵筒一直“嚴守秘密”,投了什么,先生竟不得而知。

“功到自然成”,僅僅3個月時間,先生硬是“啃下”了俄語這塊硬骨頭,不僅能聽懂蘇聯(lián)專家講課,而且有些字典里沒有的單詞他也能心領神會,應用自如。

1957年初先生被派往齊齊哈爾機床一廠、二廠準備學生的畢業(yè)實習。當?shù)貧鉁亓阆露龋璩克狞c多鐘大部分人還在酣睡,他已在燈下埋頭苦讀;即使在路邊等車,凍得渾身哆嗦用不停跺腳來抵御嚴寒,他口中還在念念有詞背誦著生僻的單詞。因為學習忘了去食堂吃飯的事兒時常發(fā)生,時間長了,大家干脆叫他“拼命三郎”。

叔子先生是一個視工作如生命,對時間安排精確到分秒的人,為擠出更多的時間學習和科研,從1956年大學畢業(yè)參加工作直到1986年女兒結婚,30年間家里竟沒做過飯,一家人全部在食堂用餐。

1981年底,先生被公派去美國威斯康星大學麥迪遜分校做高級訪問學者,從事與時間序列分析相關的研究,成績斐然,得到吳賢銘導師的大加贊賞。一年期滿,美國方面以優(yōu)厚的待遇挽留,希望他能留下或暫緩回國。與他當時每月工資僅有75元人民幣(即年薪600美元)相比,美國一位教授的年薪最低也有3萬到5萬美元,多則10萬甚至20萬美元以上。先生絲毫不為所動,帶著研究成果及國外先進的理論與技術,毅然回國。

五、教育家和科學家

楊叔子院士1993年—1997年任華中理工大學校長。“我在位的時候,學校主要有兩大變化,一是學校地位得到了承認;二是教育思想發(fā)生了深刻的變化,這與文化素質教育有很大的關系。”叔子先生擔任校長后,第一把火便是強調語文科目的重要性:要求所有在校學生(包括理工科),每年考一次中國語文,不及格的不予發(fā)放畢業(yè)證;在校生每年必須拿兩個人文學分,否則不能畢業(yè)。即使到1997年,楊叔子卸去校長職務,華中理工大學也因高校合并,改稱華中科技大學,這項規(guī)定仍然繼續(xù)執(zhí)行。這在國內高校特別是理工科高校引起巨大反響,楊叔子先生因此被稱為“人文風暴”的領頭羊。文化素質教育無疑是我國高等教育思想和實踐的一種本土化創(chuàng)新,而楊叔子院士正是以科學人文交融的教育思想,成為我國文化素質教育的靈魂人物。2010年前后,同樣大聲疾呼“人文教育”的北京大學常務副校長王義逑如是說:“經濟學家就要像厲以寧,工程學家當如楊叔子”。

楊叔子院士既是教育家,也是科學家。他開發(fā)出國內第一個信號處理系統(tǒng);出版國內第一本“基于知識的診斷推理”的學術專著;發(fā)表國內第一篇智能制造的學術論文;1980年(47歲)成為湖北省當時最年輕的兩位正教授之一;1991年(58歲)被選為院士,是華工五萬多畢業(yè)生中第一位當選院士的學者;他長期致力于機械科學和工程的研究,在先進制造技術,設備診斷,信號處理,無損檢測新技術,人工智能與神經網絡的應用等眾多方面獲得了重要成果,尤其是帶領團隊成功解決了鋼絲繩斷絲定檢測這一世界難題。他是我國智能制造的首倡者和先行者,先后獲國家級,省部級科技與教學重要獎勵20余項。

六、家鄉(xiāng)情結和九院故事

叔子先生一生心系故鄉(xiāng)、情系桑梓,始終關心家鄉(xiāng)發(fā)展和教育事業(yè)。2005年12月4日,叔子先生受九江市人民政府邀請,欣然受聘為九江學院名譽校長。此后先生不顧年邁體弱、工作繁忙,每年都要抽空來校指導學校改革發(fā)展,給大學生作報告,和青年教師座談,并在學校設立院士工作站。自2009年起,先生每年捐資在九江學院設立“叔子愛蓮獎學金”,專門用來表彰在思想道德方面突出的學生。自2011年起,在家鄉(xiāng)的湖口中學設立“楊叔子·衛(wèi)華助學基金”,先后共資助千余名優(yōu)秀學子,直接資助金額200余萬元。2012年12月,叔子先生被中共九江市委宣傳部、市文明辦評為2011-2012年度“感動九江十大人物”。

先生對九江學院的發(fā)展寄予厚望。他曾經在學校座談會上指出,九江學院位于廬山之麓、長江之濱、鄱陽湖之畔,尤其是具有千年歷史、享有“天下書院之首”美譽的白鹿洞書院,更為九江學院賦予深厚的文化氣息和辦學氛圍。因此,我們一定要有信心,我們能夠把我們的特色建得更“特色”。

先生對九江學院大學生滿懷殷切期望。他在所作題為《踏平坎坷,成人成才》的九江學院萬人報告會上指出,青年大學生是祖國的明天,要把建設國家的擔子挑起來,穩(wěn)穩(wěn)妥妥地挑好。面對誘惑,要做自己。信念至上,知識豐富,品德高尚,這才是當代大學生的風采。

先生對九江學院青年教師諄諄教導。他在與青年教師座談時說,世界是傻瓜建成的,不是聰明人建成的。青年教師要去做奉獻自己、服務大眾的“傻瓜”,要信念執(zhí)著、品德優(yōu)良、知識豐富、本領過硬,在知識上更加富有、在思維上更加聰明、在能力上更加能干、在身心上更加健康、在人格上更加高尚。

楊叔子院士在九江學院作報告

先生親屬李曉平教授接受筆者訪談時,頗為動情:“記憶中,父親最后一次回鄉(xiāng),是2013年6月中旬,出席“二次革命”100周年紀念大會。2014年6月11日中風后,他再也沒有出過武漢。父親常說,他做夢都想回湖口,回九江……”。

楊叔子院士一生詩禮傳家、篤志報國;心系教育、知行合一;嚴謹求真、勇于創(chuàng)新;立德樹人、桃李天下,是學高為師、德高為范的“大先生”。楊叔子院士忠黨愛國、求真為民的家國情懷,以文化人、以育為法的教育思想,開拓進取、追求卓越的創(chuàng)新精神和甘為人梯、淡泊名利的高尚師德,永遠值得我們緬懷和學習!

作者簡介:

阿詹:女,本名詹先桃,江西九江人。中華詩詞學會會員,江西省詩詞學會創(chuàng)委會秘書長,江西省作協(xié)會員,九江市詩詞聯(lián)學會副會長兼秘書長,《九江日報》特約專欄作家。作品散見于國內眾多報刊雜志及文學平臺,時有作品獲獎。

張笑:九江學院機械學院思政科副科長。

責編:李金玲 審核:汪浩

贛公網安備36040202000313

贛公網安備36040202000313